日期:2025-07-05 06:02:27

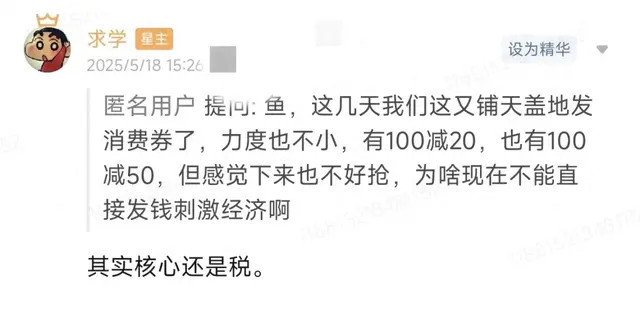

星球有个朋友问了我一个问题:

我之前讲过了,阻碍现在消费的最大问题是税收制度,而实际发钱这个问题,也跟现有的税收逻辑是对立的。

地方很清楚发钱就能拉动消费。

网上的呼声这么高,也肯定有地方按照发钱的模式做过了推演,但最后的结论都是不发钱。

那会不会有一种可能性?

地方想过了,发钱可以,但发完钱之后,这个钱在财政层面上大概率是收不回来的,所以没法发。

还是税的问题。

简单解释一下,我国目前第一大税种是增值税,而增值税就是针对生产端的货物销售增值额的征税。

在税收角度来说,增值税就是标准的间接税,而间接税的特点,就是和消费没什么关系,所以它只能从生产和流通环节征收。

而正是这种从生产和流通环节征税的政策导向,会使得地方政府在做决策的时候,更倾向于投资生产,而非推动消费。

那问题来了,地方发钱的目的是什么呢?

不用想,地方发钱的目的,肯定不是想让每个人拿到钱都存起来,而是希望每个人能拿到钱去消费。

但地方想要的消费,和大家想的消费是不一样的。

大家想要的消费,是随心所欲的,突出一个我想买啥就买啥,比如我今天想去路边摊吃个饭,或者明天点个外卖什么的。

但这种消费,地方不怎么愿意。

原因很简单,你消费到的东西,地方很难通过税务手段把这个钱给拿回来。

因为我们这里的税收逻辑是这样的,在增值税主导下,原材料的流转在各个环节都已经收到税了,税归中央。

然后地方在收税的时候,收不到增值税,只能收企业所得税和个税,但个税和企业所得税收起来又不是很好收。

这里有税务征收问题,也有很多不能言说的理由,总之大家知道税不好收就行了。

而针对这个状况,地方的思路是把宝压到土地出让金,也就是所谓的土地财政。

于是乎,过去的财政思路就形成了。

以土地财政为主,兼顾本地规模以上企业的纳税情况,至于中小商家,则是能放则放。

你不用怀疑这一点,按照道理来说,你在路边买个水果,水果小贩用支付宝微信收款也是该缴税的,但实际交了没,这个大家也都清楚。

抓大放小,蓄水养鱼,一直是过去的财政思路。

但现在情况是,房地产不行了,土地财政眼瞅着维持不下去了,地方财政的大头没了,就只能指着本地规模以上企业的纳税情况了。

而你再看发钱消费这个事就更清楚了。

给大众发钱,大众会花到哪?

我可以很明确告诉大家,对于绝大多数普通老百姓来说,大家的花销,绝对不是花到世界五百强身上,而是会花到其他不知名的小商家身上。

很简单一个道理。

你给老百姓发1000块,老百姓肯定是把这个钱用来买吃的买喝的多过用这个当首付买手机、电器的。

可问题是,这些消费到吃喝的钱,是消费不假,但这些消费,相对很难收到税。

这就出问题了。

对地方来说,你如果花钱买房地产,地方是能通过土地出让地收到税的。

但你消费的钱,完全就给了其他商贩,地方完全收不到税。

地方最想让你消费到什么地方呢?

首先是房地产,这个好理解,地方能直接收到税。

其次是电器,是手机,是那些知名商家,这些也交企业所得税,生产也有税。

最不想的,就是你把钱花到路边的小摊。

不信?

你就去看地方消费券模式好了。

如果一个地方发了消费券,我相信你如果去任何一个当地上了规模的企业用消费券都是能用的。

但你要说在路边吃个小摊,也能用上消费券,那打死我也不信。

这里的逻辑,实际就是税收。

参与消费券活动的大商家,大机构,能收到税,等于这个钱花了是有回收的,而那些不参与消费券的小商贩,税务是很难收到的,这个钱花了是很难回收的。

而且对地方来说,还有一个点在于什么呢?

在无法通过税收回收的情况下,发钱的政绩统计很难做。

消费券发出去,能很清楚算出带动了多少消费,毕竟用了多少券是死的,但你要说现金发出去,带动多少消费那就很难统计了。

我们肯定都觉得发现金好,发现金自由啊,想买啥买啥。

但你站在地方那里,发了现金,税没收到,政绩还不好统计,全是问题。

其实这个逻辑也适应到国补。

你看着我们为什么要整国补,而不是直接无差别发钱,其实就在于国补过后,消费者消费了,企业需要继续生产,而税收相应能在生产端把这个钱给收回来。

最后,我们再聊一下税收和发钱的问题。

那就是被大家诟病很多的房票问题。

为什么我们现在房地产政策都是给老百姓房票而不是给钱呢?

原因很简单,因为税收不在消费环节,而在生产环节。

就现在的形式。

给你发钱,你必然不买房,你去消费,财政收不回来这个钱。

给你发房票,你必须只能买房,只要买房,财政就把这个钱给收回来了。

当然我也知道大家会说房地产交易有契税什么的,但你稍微懂一点就明白了,契税和土地出让金比起来,那是九牛一毛。

这就是税收的差异。

看懂了这些,你就知道为什么发钱这么困难了。

因为对财政来说,发钱跟现有的税务机制,其实是有冲突的。

大众想要的发钱,实际是要对现有税收体制进行调整。

但这,是很难的。

a股配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。